access_time2019年10月7日

人気の注目設備 ~インターネット無料について~

2014年末時点のインターネットの普及率は82.8%となっており、インターネット設備は電気・ガス・水道と並び生活する上で重要な基盤です。

また、スマートフォンやタブレットの普及に伴い、お部屋を探す人はインターネットの設備に大きな関心を持っています。

今回は、入居者に人気の高い設備である「インターネット無料」について説明致します。

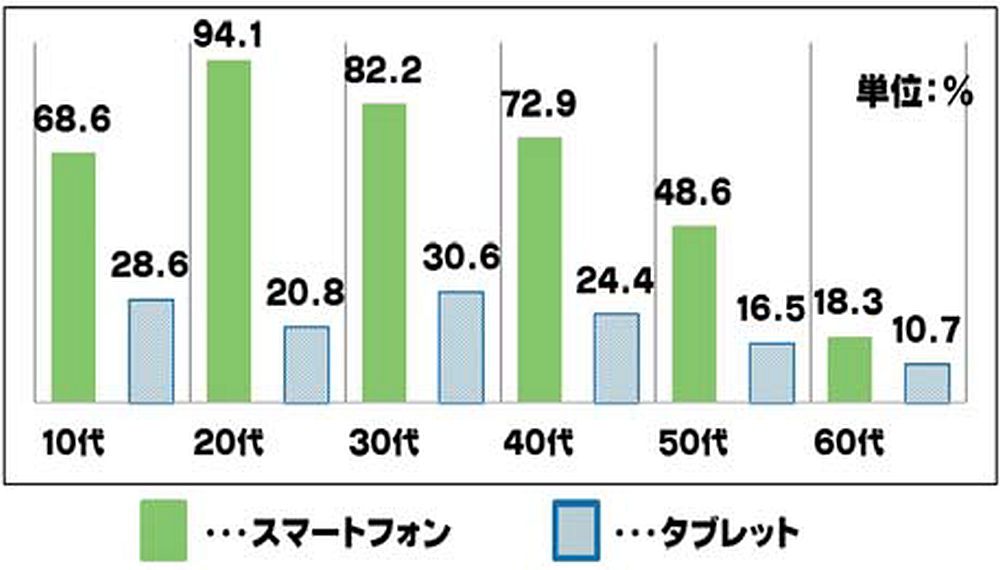

■自宅での無線LANによるインターネット接続の利用率は6割弱に!

20代・30代でスマートフォン・タブレットの利用率は高くなっております。

また、自宅でスマートフォン・タブレットを利用する際、通信速度が速く料金が固定になっている無線LANがお得で便利になっている為、自宅で無線LANを導入する方が増えています。

出典『平成26年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査』より

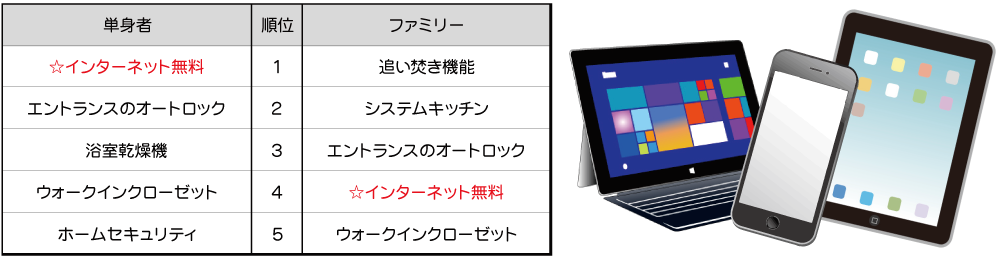

■「人気設備ランキング」に4年連続ランクイン

賃貸住宅新聞による入居者に人気の設備ランキングに「インターネット無料」は単身者向け物件で4年連続1位、

ファミリー向け物件においても2015年は4位となっております。

出典『全国賃貸住宅新聞 入居者に人気の設備ランキング2015』より

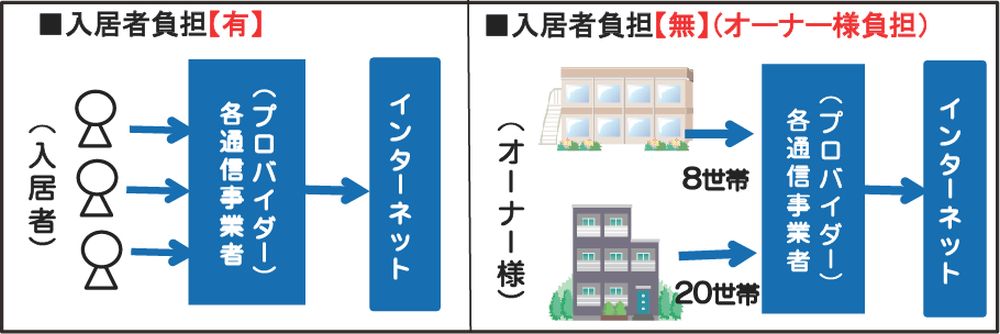

■「インターネット無料」の仕組み

インターネットを利用する際、一般的には各入居者がプロバイダーと呼ばれる通信事業者に月額4,000~6,000円程支払っています。

オーナー様が建物事業者と一棟毎にまとめて契約をして入居者の負担なしで利用が可能になる仕組みです。

入居者にとっては、月々の支払いが減る為、入居促進・退去防止につながります。

■オーナー様の負担と通信事業者の選び方について

◆設備工事費用:初期費用を一括で支払う方法と、月々の使用料に含める方法が選択できます。

◆毎月の使用料:物件の戸数によって異なり、一戸当たり2,000~3,000円くらいです。

◆契約期間:5~7年が多いようです。途中解約の場合の違約金も確認しましょう。

※トラブル時の対応については、入居者と通信事業者が直接行います。

24時間対応出来る会社を選ぶことで、入居者の満足度も向上します。

いわき市の不動産に関するご相談は、株式会社いわき土地建物にお任せ下さい。

一戸建て、マンション、土地、アパート、店舗、事務所、駐車場など、不動産の「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」様々なご要望にお応えします。